近年、健康を維持するためには腸を制すること、いわゆる“腸内環境を整えること”が重要といわれています。腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑える必要があります。その善玉菌の中でも、最近注目を集めているのが「長寿菌」です。

※内閣府2022年版「高齢社会白書」による。

なお2021年の日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳(厚生労働省「簡易生命表」による)

■なぜ長寿菌が必要なのか

「長寿菌」とは、健康寿命が長い人の腸内に多い菌で、善玉菌として知られているビフィズス菌、大便桿菌(フィーカリバクテリウム)、ラクノスピラなどの菌を1つのグループにまとめた総称です。

特にビフィズス菌は他の常在菌と複合的に働くため、「長寿菌」が腸内環境に良い働きをもたらしているのです。

辨野先生の研究では、奄美大島に住む100歳の健康長寿の女性のうんちに、60~80歳の一般女性の平均値の30倍以上のビフィズス菌が存在していることがわかりました。

そして辨野先生は他の健康長寿地域の分析結果も踏まえ、「健康長寿の達成には、「長寿菌」が腸内細菌の40%~60%を占めることが理想的」と結論づけています。

【長寿菌グループ】

| ビフィズス菌 | 主に大腸に棲みつき、腸内で酢酸や乳酸をつくり出し、悪玉菌の増殖を抑制 |

| 大便桿菌 (フィーカリバクテリウム) |

ヒトの腸内細菌の中で最も豊富に共生している酪酸産生菌 |

| ラクノスピラ | ヒトの腸内に存在し、感染症の原因となる菌から守ってくれる他、肥満を抑制、短鎖脂肪酸を産生 |

■「長寿菌」を増やすには?

大腸の腸内細菌の代表的な菌がビフィズス菌です。健康長寿の人たちの腸内細菌を調べてみると圧倒的にこのビフィズス菌が多いことが分かっています。そのため「長寿菌」を増やすには、まずビフィズス菌を含むもの(発酵食品、サプリなど)を摂ることが大切です。

赤ちゃんの腸内細菌の80%はビフィズス菌で、ビフィズス菌が赤ちゃんを病気から守っていることも考えられますが、多くの方は加齢とともにビフィズス菌が減少するといわれています。

そこで、意識的に毎日ビフィズス菌を取り入れるとともに、食事や睡眠、運動など、いわゆる「腸活」によって、「長寿菌」と密接に関係する生活習慣を見直すことが、もともと腸内に存在するビフィズス菌を活性化し、「長寿菌」を増やす上で大切です。

>「長寿菌」オススメ腸活ポイント~食事編~

1.野菜をたくさん摂る

特に善玉菌を増やす水溶性食物繊維の多い野菜を意識的に摂るようにしましょう。水溶性食物繊維の多い野菜は、便をやわらかくしたり、善玉菌のエサになったりします。

| 水溶性食物繊維を多く含む食品 | ニンニク、らっきょう、ごぼう、山芋、オクラ、芽キャベツ、アボカド、 インゲン豆・大豆などの豆類、きのこ類、さつまいも、大根など |

2.海藻や発酵食品も重要

ワカメ、モズク、コンブ、ヒジキ、アオサなどの海藻類や納豆、チーズ、ヨーグルトや乳酸菌飲料などの発酵食品も欠かせません。

3.動物性脂肪の摂りすぎによって体内に有害物質が増加

逆に避けたいのは、動物性脂肪の摂りすぎです。通常、動物性脂肪は、胆汁酸によって脂肪酸とグリセリンに分解され、エネルギーとして肝臓に蓄積されます。この胆汁(胆汁酸)の大部分は回腸末端から再吸収されます。しかし、胆汁酸の一部が大腸に流れ込むと、腸内細菌(悪玉菌)によって「二次胆汁酸」に変換されます。二次胆汁酸は人体に有害な作用をするといわれ、この悪影響を減らすためには、食生活の偏りを避け、二次胆汁酸を作らない腸内細菌(善玉菌)が優位な腸内環境に整えることも大切です。

>「長寿菌」オススメ腸活ポイント~生活編~

寝不足あるいは運動不足は腸内環境を悪くする要因になります。

生活面では「お通じ」が自分の健康を知る上で一番大事なポイント。トイレのことを昔から「便所」と言いますが、「便所」とは体からのお便り(おたより)を受け取るところなのです。

また、笑うことも大切。ストレスの少ない生活は腸内細菌を活性化します。

>「長寿菌」オススメ腸活ポイント~運動編~

毎日トイレに行っているのになんだかすっきりしない、という場合は弛緩性便秘の可能性があります。その大きな要因は運動不足です。特にインナーマッスルといわれる腸腰筋はお通じに影響します。加齢に伴い便を押し出す力も弱まってしまうため、3階ぐらいはエレベーターを使わないで上り下りするなど、運動の習慣をつけておくことが大切です。

★ビオフェルミン製薬は、大人気フィットネスYoutubeチャンネル「Muscle Watching(マッスルウォッチング)」とコラボし、腸を支える筋肉や、排便する時の力を保つ「腸腰筋」「骨盤底筋」を鍛える7種類の筋トレをYoutubeでご紹介しています。

(動画はこちら:https://www.youtube.com/watch?v=OesdUPEJPws)

■「長寿菌」が多いかどうかを見極める方法は?

自分の腸の状態を知るために目安になるのが「うんち」です。便通の調子が良い場合には、食べたものが12~16時間後に便として出ます。

特に「長寿菌」が多いうんちは、下記のような特徴があります。

●黄褐色(特にビフィズス菌が多いと黄褐色になります。ビフィズス菌は腸内環境のバロメーターです)

●あまり匂わない

●力まず気持ちよく出ること

●毎日しっかりと(1日100~200g前後)出る

「長寿菌」を増やすためには、「うんち」の状態を日々確認しながら、腸内環境を整える腸活を毎日続けることが大切です。

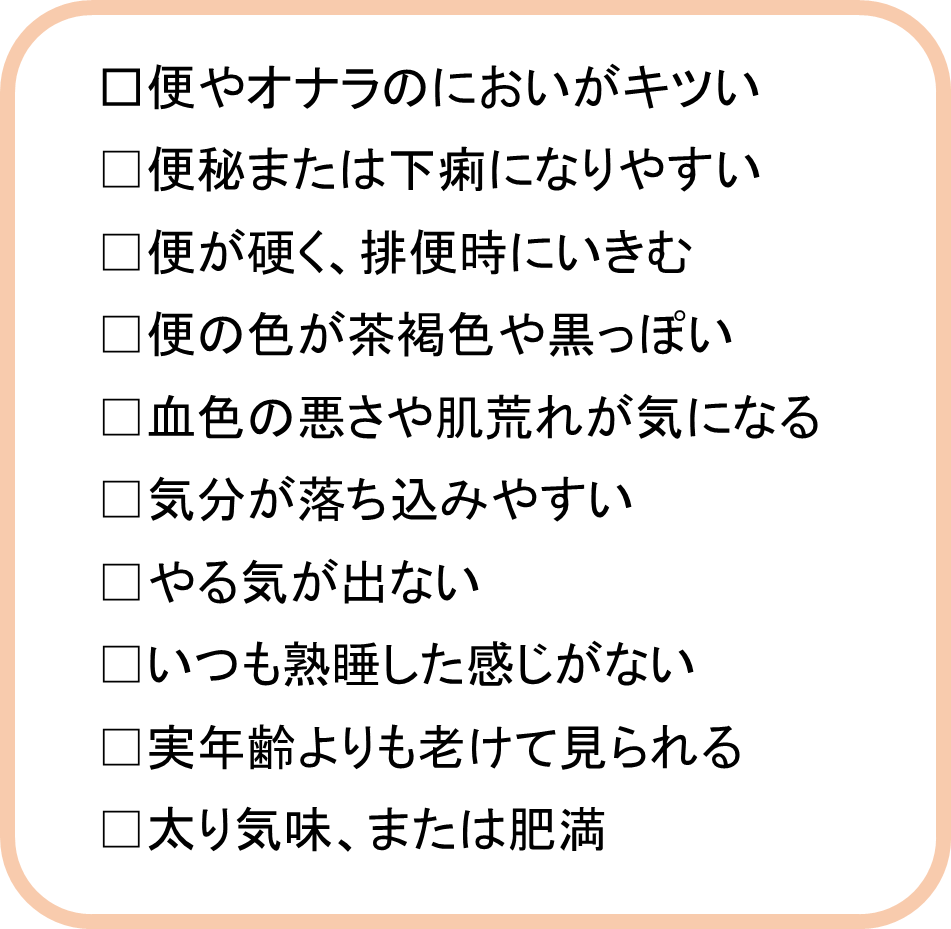

他にも下記の項目すべてにチェックが入らないよう、バランスのよい食生活に気を配り、よく寝て運動し、ストレスをためない健康生活を心がけましょう。

おなかと腸のスペシャリスト

辨野義己(べんのよしみ)先生プロフィール

(一財)辨野腸内フローラ研究所理事長。理化学研究所名誉研究員。腸内細菌の分類と生態に関する研究を続け、DNA解析により新しい腸内細菌を多数発見。「長寿菌まで育てる最高の菌活」(宝島社)、「最高の睡眠は腸活で手に入る」(扶桑社)など著書多数。

【専門領域】

腸内環境学、微生物分類学

【受賞歴】

日本獣医学会賞(1986年)

日本微生物資源学会・学会賞 (2003年)

酪農学園大学獣医学部同窓会「三愛賞」(2007年)

文部科学大臣表彰・科学技術賞(理解増進部門)(2009年)