1. 朝食頻度が高い人ほど「幸せ度」が高く、「幸せ度」が高いほど「ポジティブな意識」が強い傾向が2010年調査と同様に見られました。

2. 一方、スマホの使用時間が多い人ほど、朝食頻度が低く、「幸せ度」が低い傾向が見られました。

3. コロナ禍による外出制限の影響で、どの年齢層も男女とも「外食に出かける頻度」「一週間当たりの外出回数」を増やしたい意向が強いことが明らかになりました。

4.「幸せ度」の判断時に重視する基準は、2010年調査では「仕事の充実度」が一番でしたが、今回は「余暇や趣味の充実度」や「食事をしているとき」を重視する傾向が見られました。

-

調査の概要

2010年に東北大学が発表した調査(*1)では、朝食習慣と幸せ度・生活満足度との関連性が明らかになっています。しかし、調査から12年が経過し、この関係性に変化があるのか否か、スマホ普及やコロナ禍の影響がどの程度あるのかが不明でした。

創業124年となる牛丼チェーンの株式会社吉野家、東北大学100%出資のコンサルティング会社 東北大学ナレッジキャスト株式会社、および東北大学と日立ハイテクによる脳科学カンパニー 株式会社NeU(ニュー)は共同で、20代から60代の働く人1,000人を対象に「朝食習慣と幸せ度・ライフスタイルに関する調査」を行いました。

調査はインターネットによるアンケート形式で2022年10月25日から10月26日の2日間に行いました。設問は2010年の東北大学の発表資料に準拠し、コロナ禍による影響、スマホ普及による影響についての設問を追加しました。

*1 :「朝ごはんを食べる習慣と、 幸せ度と生活満足度との関連性が明らかに」

2010年東北大学プレスリリース

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohoku_univ_press2010091601.pdf

- 調査結果の概要

1. 朝食頻度と「幸せ度」との関係

(1) 朝食頻度が高いほど「幸せ度」が高く、「幸せ度」が高いほど生活面での「ポジティブな意識」が強い。

(2) 「幸せ度」は朝食を毎日食べる人と週1日以下食べる人とで10.7点の差がある。

(3) 朝食頻度が高い人は朝食をとる理由が明確であり、目的意識が高い。

(4) 朝食頻度が高い人ほど「生活リズムが安定している」「体調管理・健康管理に気を配っている」「定期的にからだを動かしている」。

(5) 朝食頻度が高い人ほど平日のアフター5、および休日の充実度が高い。

(6) 朝食頻度が低い人は、休日に寝ていることが多い。

2. 朝食頻度と「スマホ使用時間」、「朝食時間」、「起床時間」との関係

(1) 朝食頻度について、男性20代において大きな低下が見られた。

(2) スマホを長時間使用する人は朝食の摂取頻度が低い。

(3) 朝食頻度が高い層の8割は、朝7時前に起床、8時までに朝食を済ませており、朝型生活と朝食頻度は相関が強い。

3. コロナ禍以降のライフスタイルの変化

(1) 「幸せ度」が高い層はコロナ禍以降に朝食頻度と米を食べる頻度が高くなっている。

(2) 平日のアフター5の過ごし方では、「家でくつろぐ」「ネットをする、TVやDVDを観る」などが大幅に増加している。

(3) 「実店舗でショッピングする」や「外食に出かける」が大幅に減少し、「アフター5はない」も増えている。

(4) どの年齢層も男女とも「外食に出かける頻度」「一週間当たりの外出回数」を増やしたい意向が強い。

4.「幸せ度」を判断する時に重視することの変化

(1) 「幸せ度」を判断する時に「仕事の充実度」よりも「余暇や趣味の充実度」を重視する傾向が強まっている。

(2) 「幸せを感じるとき」においても、2010年調査で回答率首位だった「仕事がうまくいったとき」の回答率が大幅に減少し、「食事をしているとき、食べ物を食べているとき」が首位に躍り出た。

(3) 仕事に対する意識面では、2010年調査で回答率上位だった「専門的なスキルを身につけたい」「やりたくない仕事でも我慢してやる」が大幅に減少した一方、「会社関係の人間とは仕事以上の付き合いをしたくない」が大幅に増加した。

(4) 2010年調査と2022年調査とで世代交代による価値観の変化の影響が見られた。

- 調査結果の総括

今回の調査で朝食頻度が高いほど「幸せ度」が高く、 「幸せ度」が高いほど「ポジティブな意識」が強い傾向が12年前の調査と同様に見られた。このことより、朝食頻度と「幸せ度」に関する知見は普遍性が高いと言える。

一方、男性20代の「幸せ度」が最も低いことと、男性20代の朝食頻度が低いこととの相関が強いことが明らかとなった。男性20代にはスマホを長時間使用する人の割合が多く、長時間使用が睡眠時間の減少や不規則な生活リズムを引き起こし、結果として朝食頻度低下に影響を及ぼしていると言える。

コロナ禍以降の平日のアフター5の過ごし方では、「家でくつろぐ」「ネットをする、TVやDVDを観る」などが大幅に増加しており、スマホが長時間使用されやすい環境に変化していることも要因として挙げられる。

他方、「幸せ度」が高い層は、コロナ禍以降に朝食頻度および米を食べる頻度が高くなっていることが明らかとなった。さらに、どの層にも「外食・外出頻度を増やしたい」意向が強いことが明らかになっている。

これらを考慮すると、毎朝規則正しく、米を主体にして栄養バランスを考慮した朝食を摂ることで、生活の「幸せ度」が高まる可能性が大きいと言える。

朝食頻度が高い人は朝食をとる理由が明確であり、目的意識が高いのは、朝食の有用性を認識しているためと言える。 言い換えると、朝食頻度が低い人は朝食の有用性の認識が希薄のため、摂取意識が低くなっていると言える。

このことより、朝食摂取意識の低い人に対して、いかにその有用性を認識してもらい、朝食摂取を「習慣」づけてもらうかが重要である。

- 監修者: NeU取締役CTO(東北大学ナレッジキャスト取締役) 川島隆太博士のコメント

今回の調査で、朝食頻度が高いほど「幸せ度」が高く、「幸せ度」が高いほど「ポジティブな意識」が強い傾向が12年前の調査と同様に見られたことは想定内でしたが、ファクトとして確認できたことに大きな意義があると思います。

脳を午前中からフル稼動させ、仕事や勉強のパフォーマンスを高めるには、脳のエネルギー源となる、朝食が重要です。脳は炭水化物から作られるブドウ糖を栄養として働きますが、エネルギーが供給されないと働きません。朝食を食べなければ、午前中はボーッとして脳が働きません。

東北大学での研究で、主食が「パン」の人と比べて「米飯」の人の方が脳の灰白質の量が多い、つまり神経細胞の量が多いことがわかっています。神経細胞はパソコンで言えばCPU(中央演算処理装置)ですので、神経細胞の量が多いということは情報処理容量が多いということです。

パンよりも「米飯」の方が脳に良いもう一つの理由は、ブドウ糖を消費する速度を示すGI(グリセミックインデックス)値が影響を与えるからです。米飯は食パンなどに比べGI値が低く、ブドウ糖の代謝速度が遅いため、ゆっくりと代謝して糖を供給できるため、脳が午前中しっかり働けます。

ただし、脳を働かせるには、肉、魚、大豆製品、野菜など「おかず」から吸収する栄養も欠かせません。ブドウ糖が使われるには、ビタミンB1やクロム、リジン、アルファリポ酸などの補助栄養素が必要だからです。

一方、スマホの長時間利用によって、集中力が長く続かない、思考力が低下する「スイッチング」と呼ばれる弊害があることがわかっています(*2)。

また、コロナ禍で増えたオンライン会議では、会議参加者同士の脳に共感が起こらず、コミュニケーションの質が低下する弊害も明らかになっています。

これらの弊害を解決するには、なるべく外出機会を増やし、対面でのコミュニケーション機会を増やすことです。幸い本調査結果で、どの層にも「外食・外出頻度を増やしたい」意向が強いことが明らかになっていますので、企業側にもそうした機会をどんどん増やしていただくことが望まれます。

- 調査結果詳細

1.朝食頻度と「幸せ度」との関係

(1) 朝食頻度が高い人ほど「幸せ度」が高く、「幸せ度」が高いほど生活面での「ポジティブな意識」が強い。

(2) 「幸せ度」は朝食を毎日食べる人と週1日以下食べる人とで10.7点の差がある。

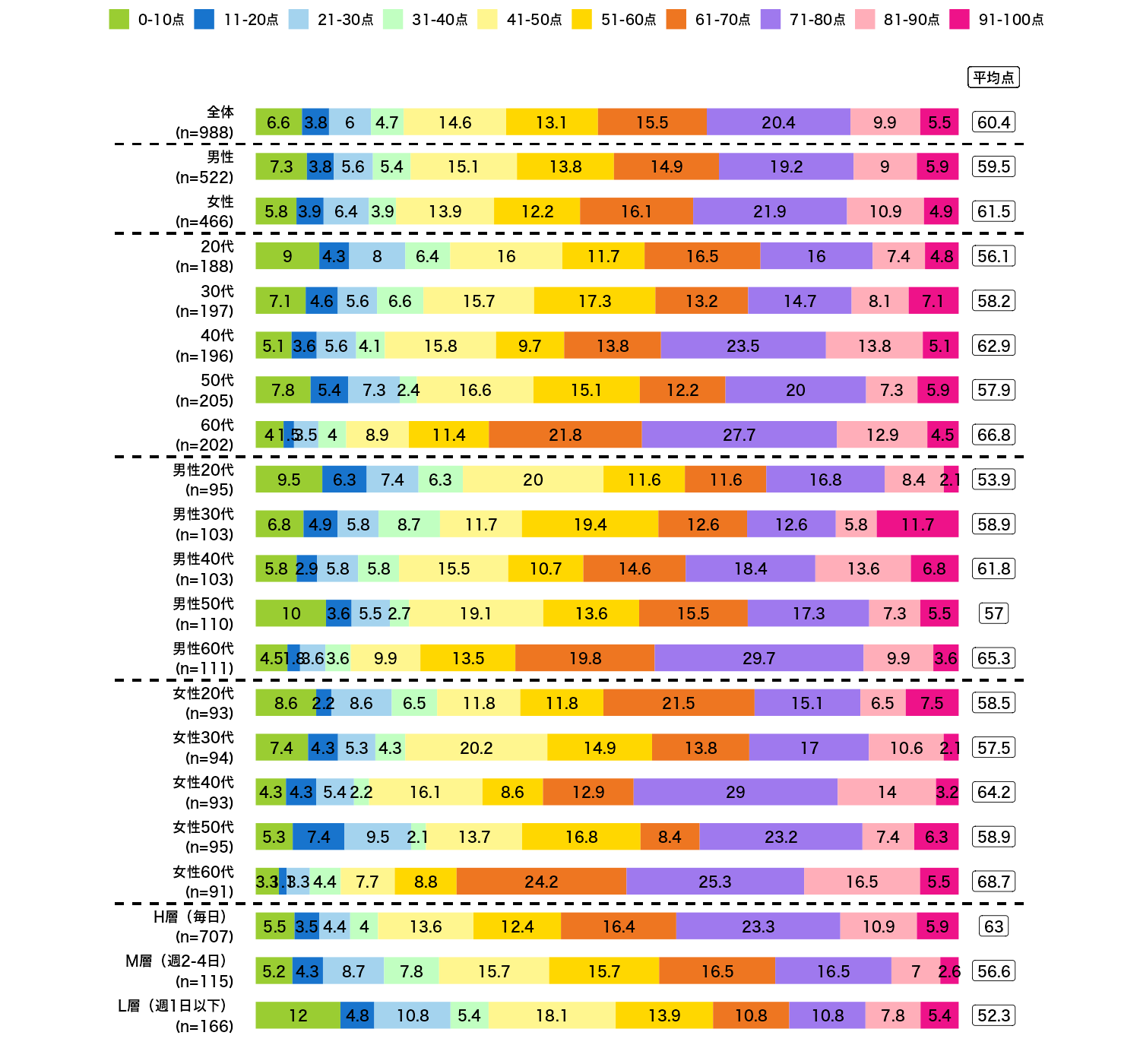

自身が感じる「幸せ度」は全体平均で2010年は65.1点、2022年は60.4点となった。朝食摂取頻度別の結果では、朝食頻度が高い人ほど幸せを感じる傾向が強く、毎日食べる人と週1日以下の人では2022年は10.7点もの点差が見られた。

<Q.現在の「幸せ度」意識を100点満点で自己採点してください。(数字入力)>

2010年:「2010年東北大学プレスリリース」よりそのまま転載、以降同様

1_2010年_Q.現在の「幸せ度」意識を100点満点で自己採点してください

2022年

1_2022年_Q.現在の「幸せ度」意識を100点満点で自己採点してください。(数字入力)

(3) 朝食頻度が高い人は朝食をとる理由が明確であり、目的意識が高い。

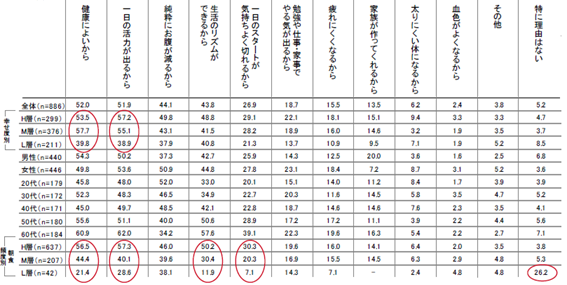

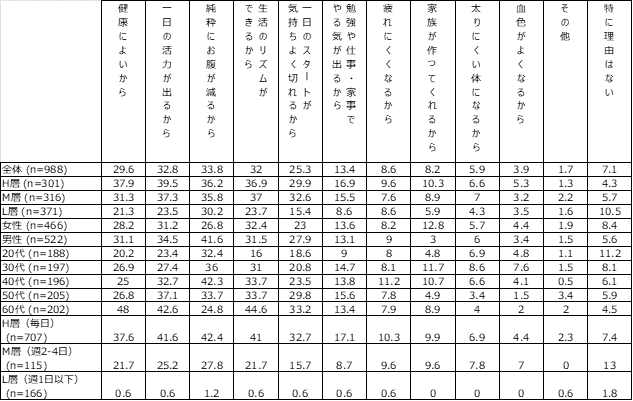

「平日、朝食をとる理由を、全て教えてください。(MA)」の設問では、2010年と2022年の首位が異なる結果となった。2010年の1位は「健康に良いから」、2022年の1位は「純粋にお腹が減るから」。2010年の1位「健康に良いから」は2022年に4位へランクダウンしており、これは朝食を週1日以下とる人は全体的に目的意識が下がったことの影響と思われる。2位「1日の活力が出るから」、3位「生活のリズムができるから」は2010年も2022年も同様であり、朝食をとることで1日の活力や生活のリズムを望む方は普遍的に多いことがわかった。

<Q.平日、朝食をとる理由を、全て教えてください。(MA)>

2010年

2_2010年_Q.平日、朝食をとる理由を、全て教えてください

2022年

2_2022年_Q.平日、朝食をとる理由を、全て教えてください。(MA)

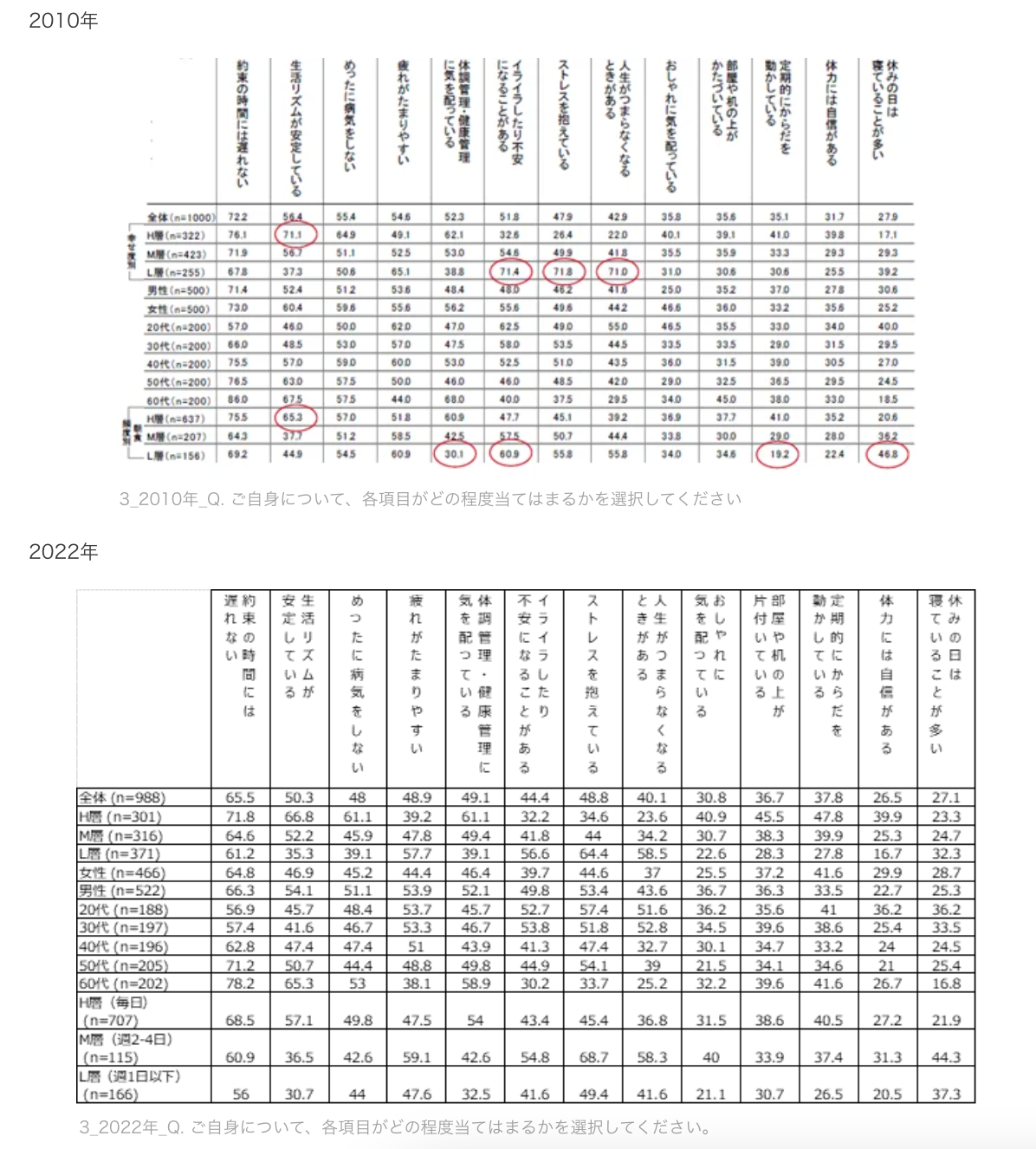

(4) 朝食頻度が高いほど「生活リズムが安定している」「体調管理・健康管理に気を配っている」「定期的にからだを動かしている」。

(5) 朝食頻度が低い人は、休日に寝ていることが多い。

朝食頻度別で回答に乖離が顕著であった項目は、2010年、2022年共通していた。「生活リズムが安定している」「体調管理・健康管理に気を配っている」「定期的にからだを動かしている」の項目は朝食頻度が高いの方の回答結果は朝食頻度が低い人と比較して20%から30%程度高い数値を示す傾向にあった。また、朝食頻度が低い人は休みの日は寝ていることが多いこともわかった。

<Q. ご自身について、各項目がどの程度当てはまるかを選択してください。>

回答項目 とてもそう思う/ややそう思う/どちらともいえない/あまりそう思わない/全くそう思わない

※数値は「とてもそう思う/ややそう思うの合計」

3_2010年2022年_Q. ご自身について、各項目がどの程度当てはまるかを選択してください

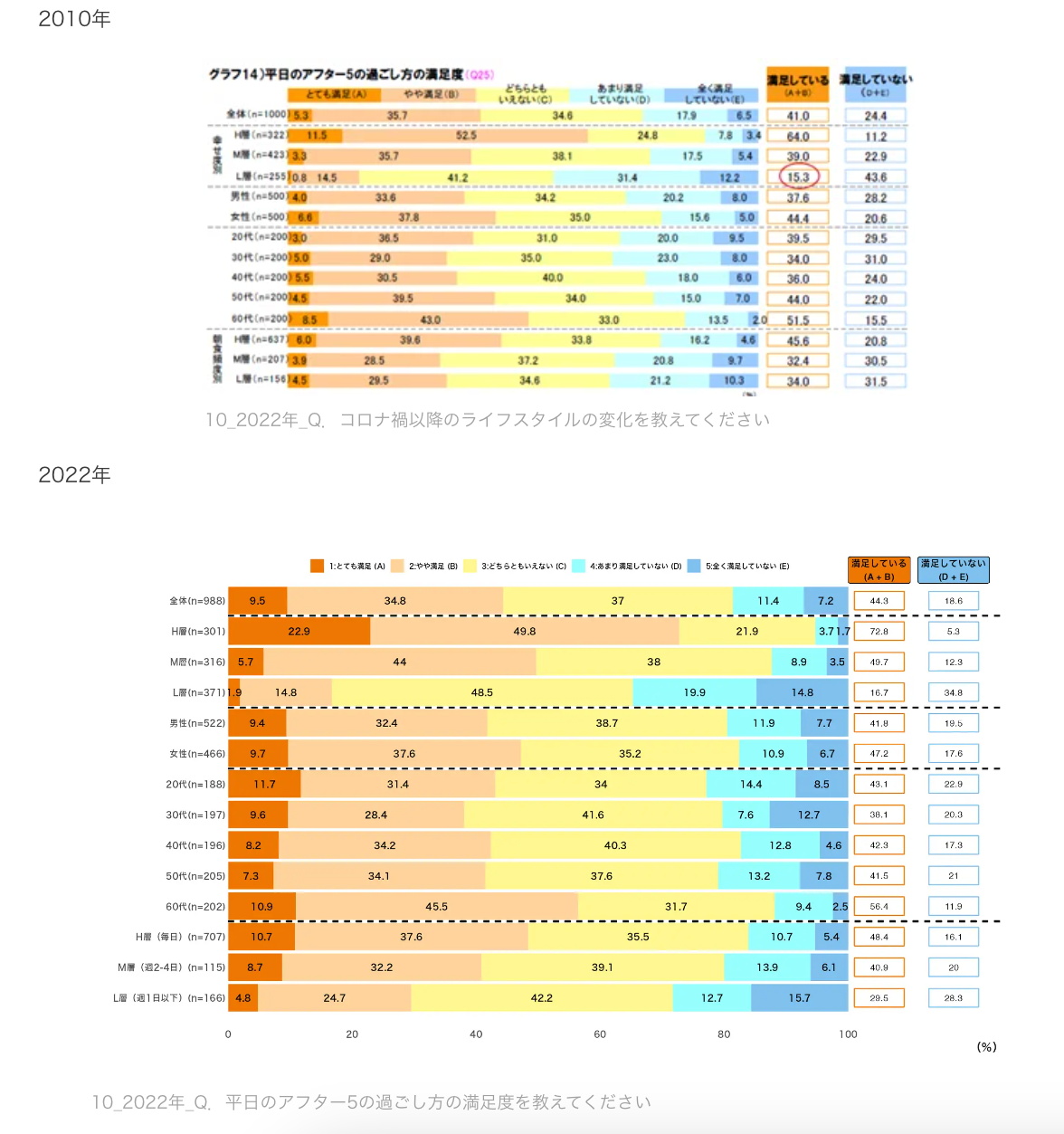

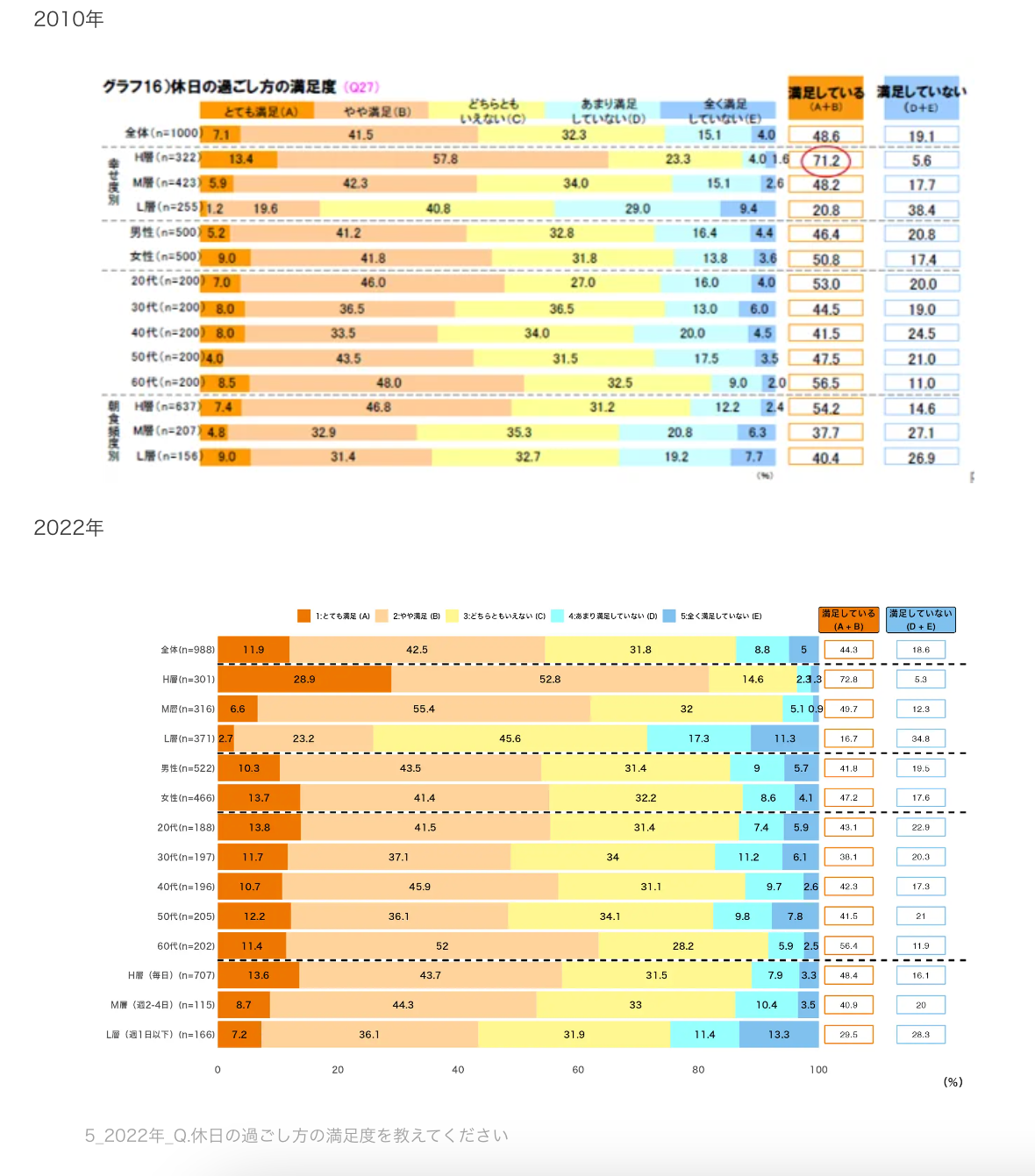

(6) 朝食頻度が高い人ほど平日のアフター5、および休日の満足度が高い。

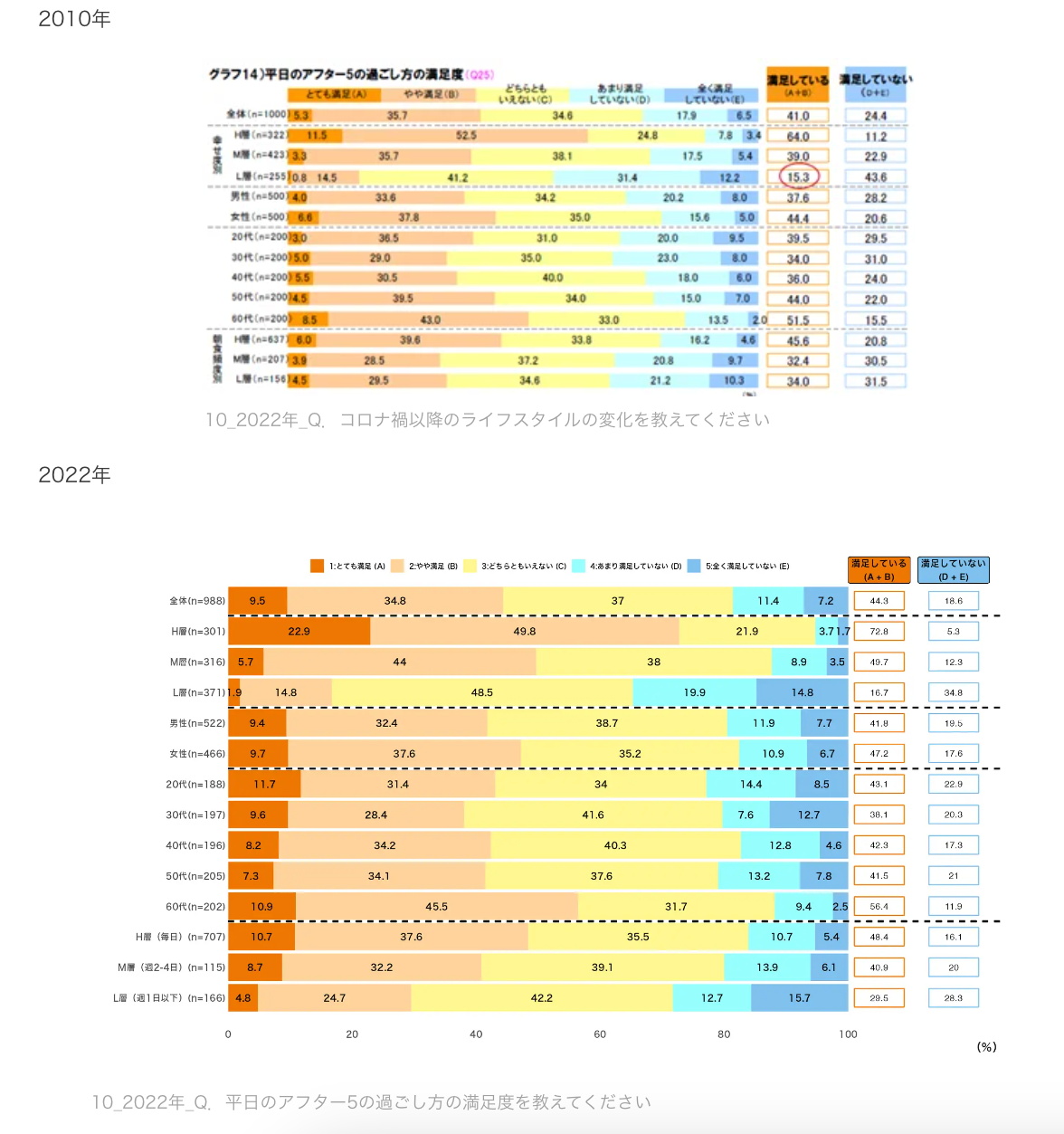

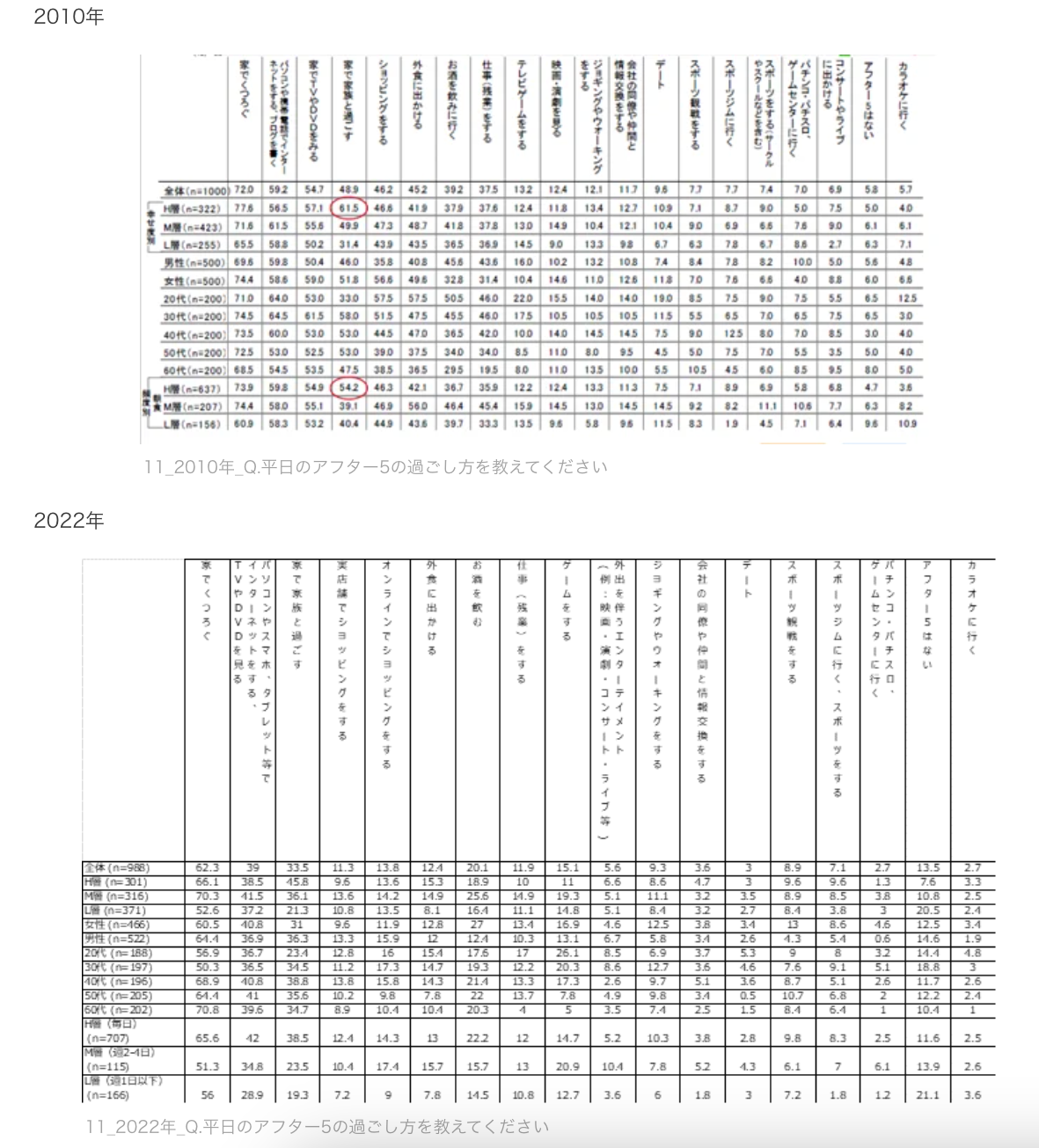

平日のアフター5 の過ごし方について聞くと、朝食頻度に依らず、家でくつろいだり、パソコンやス マホ、タブレットなどでインターネットを楽しんだり、TV や DVD を見たりして過ごす人が多い結果と なった。また、2010 年と 2022 年を比較して顕著であったのが「アフター5 はない」と回答する方が増加したことであった。

1-(6)より、同じ過ごし方であっても、朝食頻度が高い人ほど、高い満足度を得ていることがわかった。

<Q. 平日のアフター5の過ごし方の満足度を教えてください>

10_Q.平日のアフター5の過ごし方の満足度をおしえてください

<Q.休日の過ごし方の満足度を教えてください>

5_2022年2010年_Q.休日の過ごし方の満足度を教えてください

2. 朝食頻度と「スマホ使用時間」、「朝食時間」、「起床時間」との関係

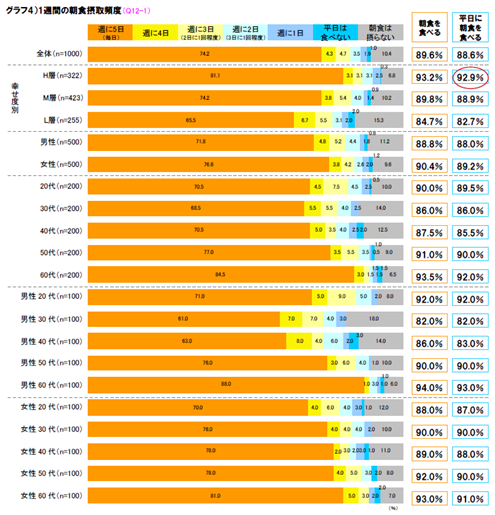

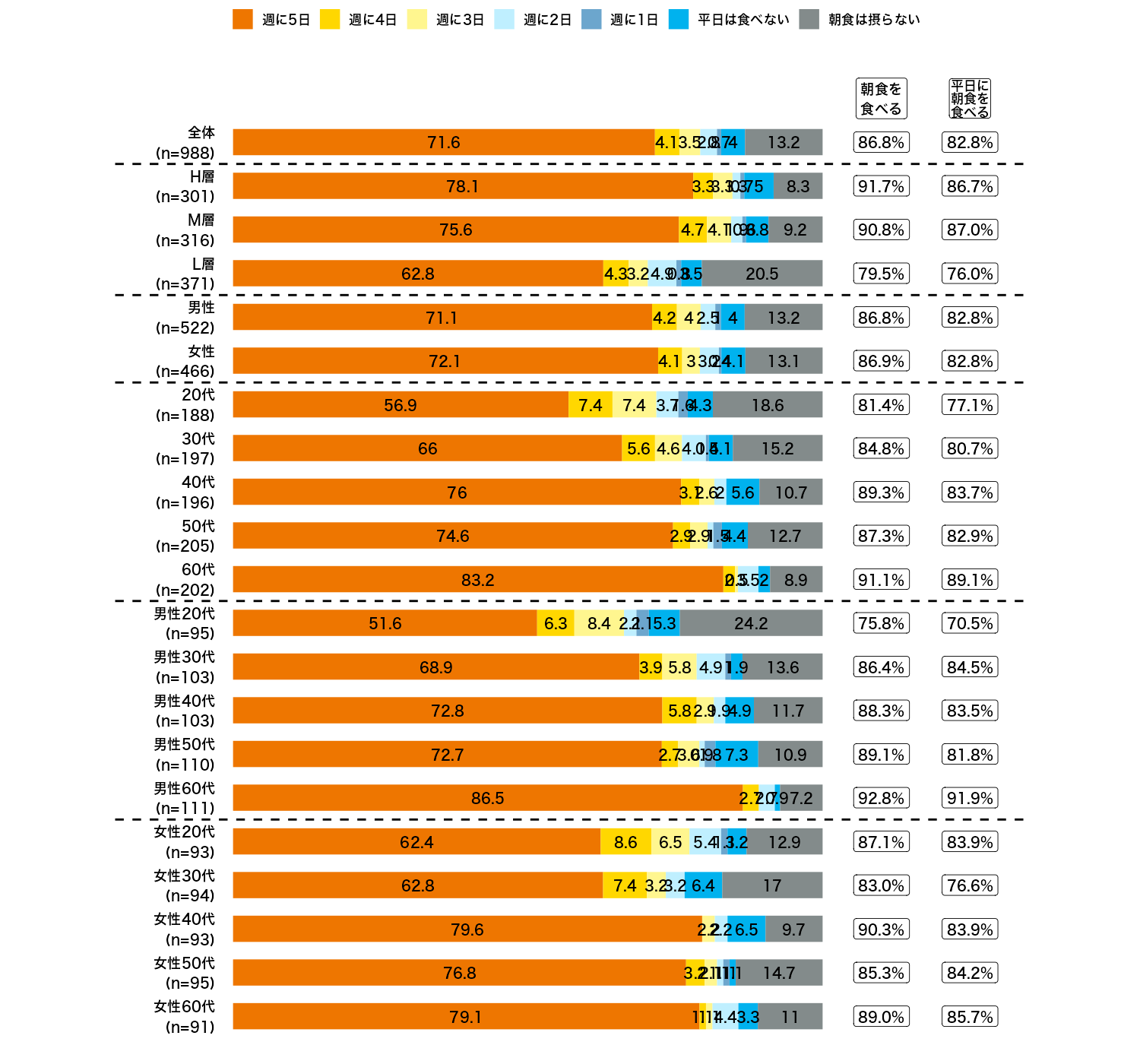

(1) 朝食頻度について、男性20代において大きな減少が見られた。

「朝食の摂取頻度を教えてください。(SA)」の設問では、全体の結果では週に5日食べる人が約7割程度いることに2010年と2022年に相違はなかった一方で、性年代別の結果では、男性20代において2010年と2022年で大きな差が見られた。

男性20代は2010年の調査では「平日は食べない」「朝食をとらない」を除いた平日に朝食をとる人の割合が合計92%であったが、2022年は21.5%減少し、70.5%となった。また、 男性20代は1-(1)のグラフより幸せ度が全世代の中でもっとも低い年代となっている。

<Q.平日の朝食の摂取頻度を教えてください>

2010年

6_2010年_Q.平日の朝食の摂取頻度を教えてください

2022年

6_2022年_Q.平日の朝食の摂取頻度を教えてください

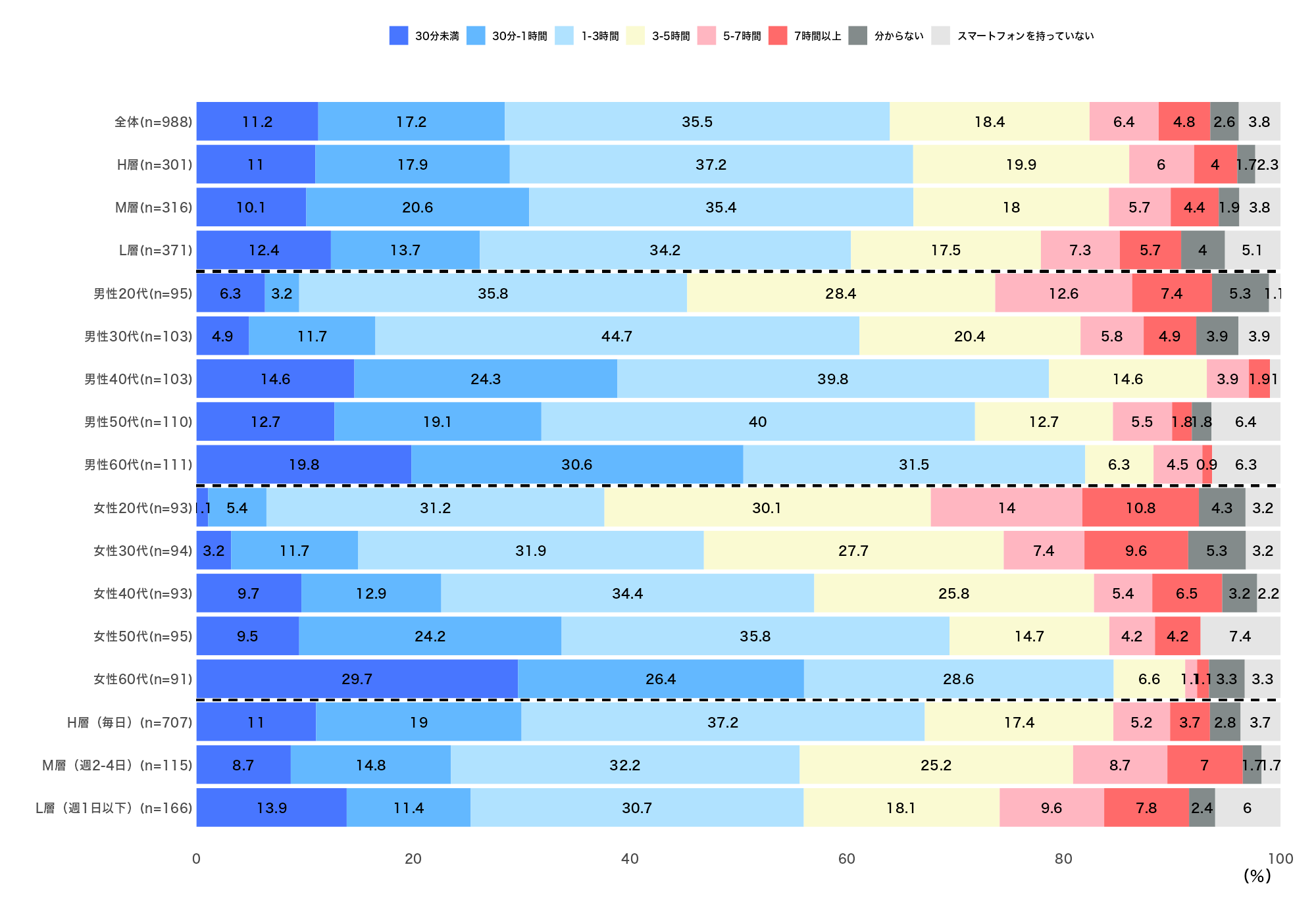

(2) スマホを長時間使用する人は朝食頻度が低い。

性年齢別にスマホ使用状況を見ると、3時間以上の利用者は男女ともに若い世代ほど多く、20代が最も使用時間が長い。

また、朝食頻度が高い層は、スマホの使用時間が少ない傾向が見られた。朝食頻度が高い層とそれ以外では、スマホを1日3時間以上利用する割合に10ポイント以上の差が見られ、5時間以上利用する割合ではおよそ2倍の差が生じている。

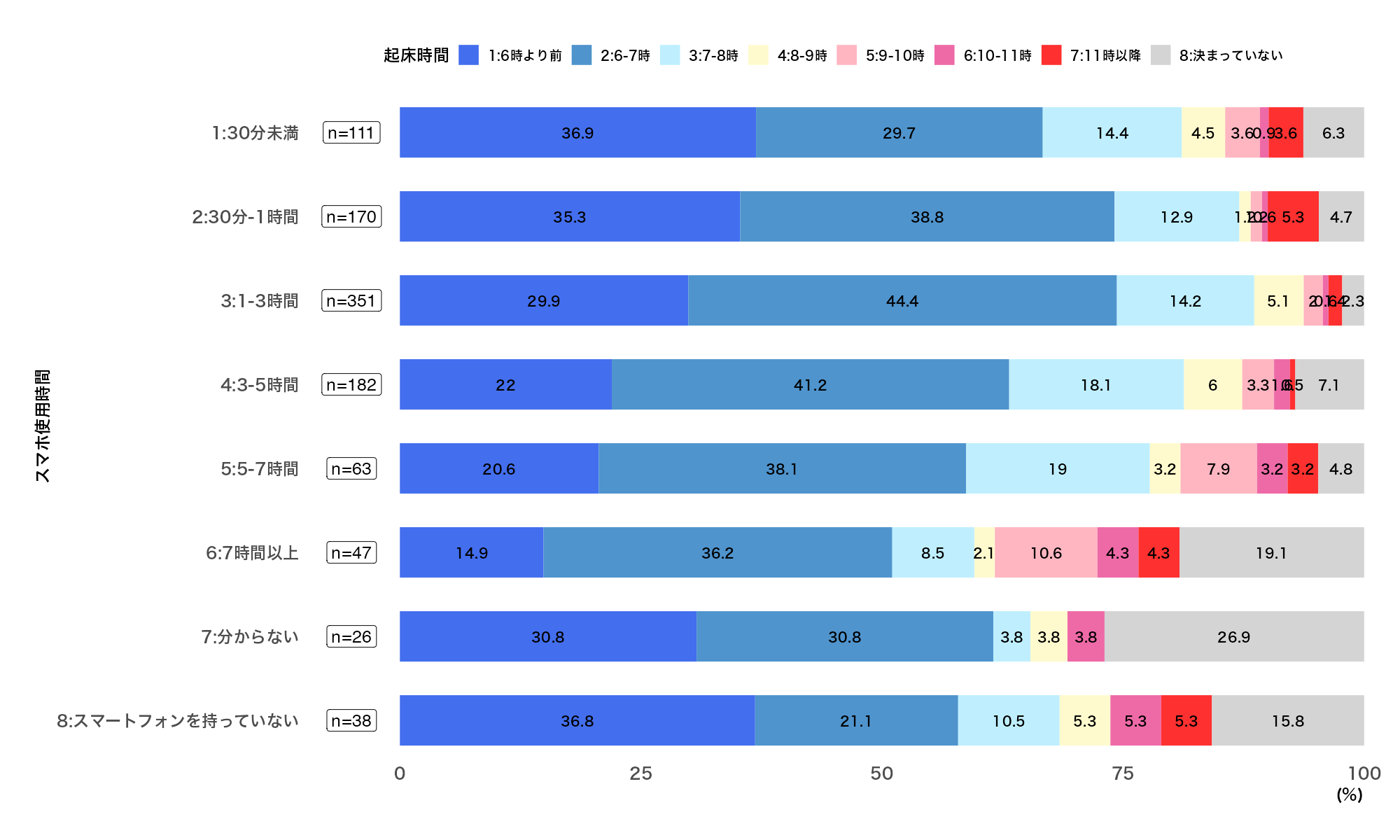

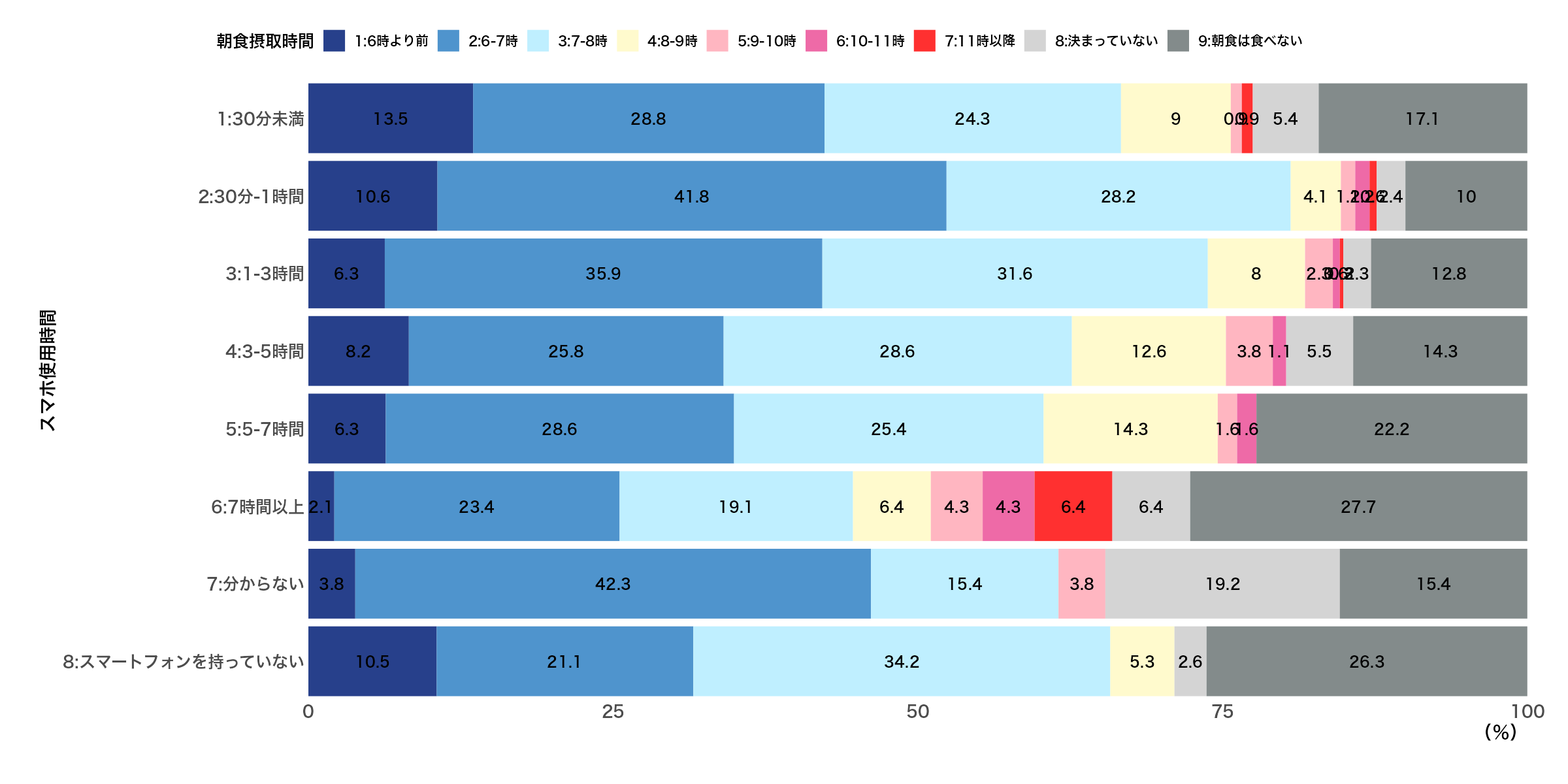

「スマホ使用時間5時間以上」の人では「起床時間が決まっていない」や「起床時間9時以降」の割合が増し、使用時間の長くなるほど「朝食を食べない」人が増加することからも、スマホ使用が朝食の摂取習慣に影響を及ぼしていることがうかがえる。

<Q. 1日のスマホの使用時間を教えてください>

7.1_2022年_Q.1日のスマホの使用時間を教えてください

<起床時間別スマホ使用時間(クロス集計)>

7.2_2022年_起床時間別スマホ使用時間(クロス集計)

<朝食摂取時間別スマホ使用時間(クロス集計)>

7.3_2022年_朝食摂取時間別スマホ使用時間(クロス集計)

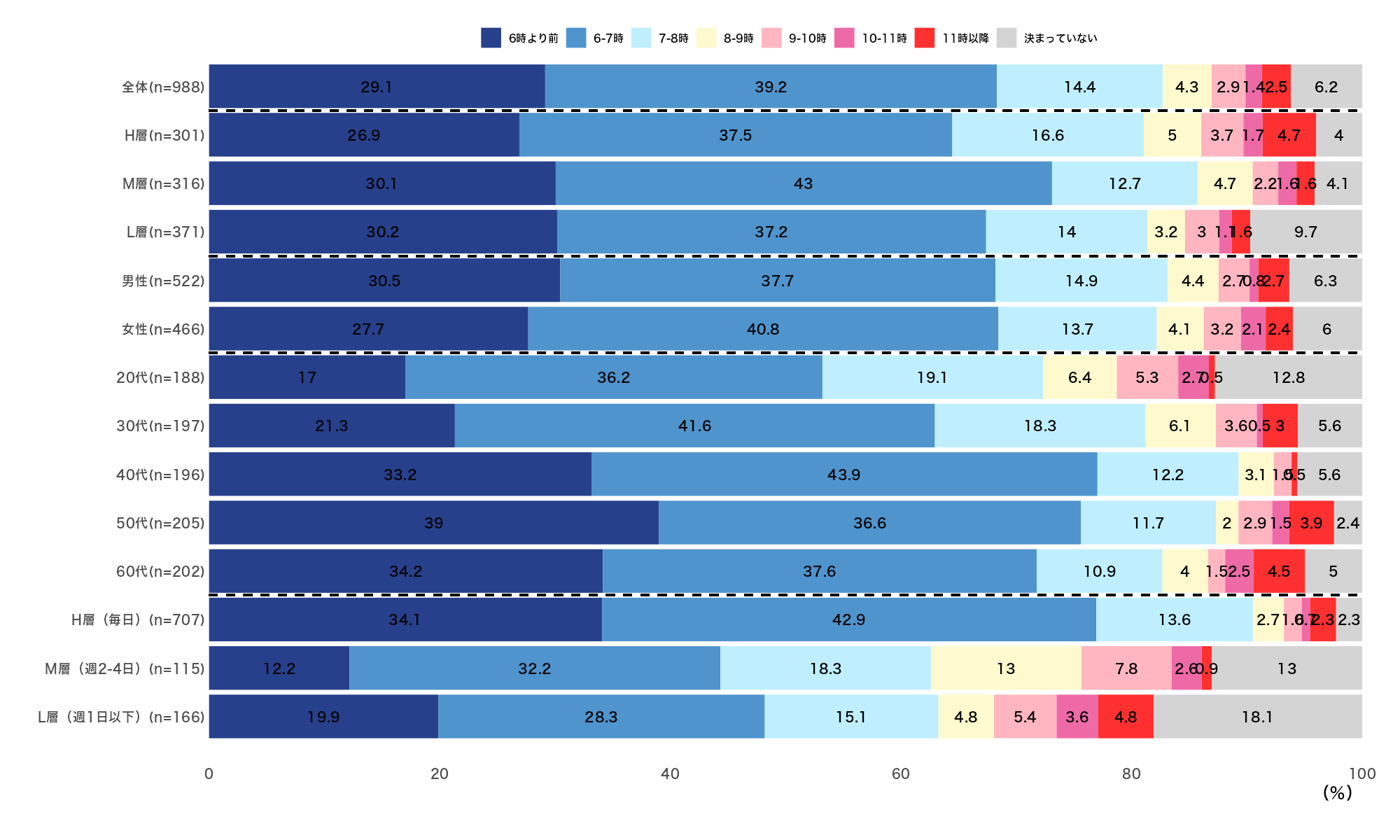

(3) 朝食頻度が高い層の8割は、朝7時前に起床、8時までに朝食を済ませており、朝型生活と朝食頻度は相関が強い。

<Q起床時間を教えてください>

8_2022年_Q起床時間を教えてください

3. コロナ禍以降のライフスタイルの変化

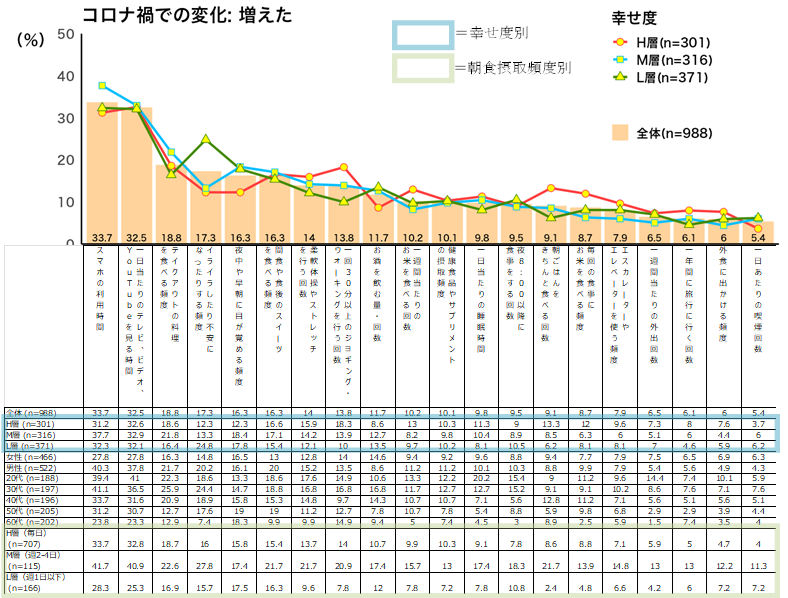

(1) 「幸せ度」が高い層はコロナ禍以降に朝食頻度と米を食べる頻度が高くなっている。

コロナ禍以降のライフスタイルの変化を尋ねたところ、「幸せ度」が高い層は、朝食頻度と米を食べる頻度が高くなった割合が多かった。一方、「幸せ度」が低い層は、朝食頻度と米を食べる頻度が「幸せ度」が高い層の半分程度と低かった。また、「幸せ度」が低い層は、イライラしたり、不安になったりする頻度が高くなった割合が多かった。

<Q.コロナ禍以降のライフスタイルの変化を教えてください>

9_2022年_Q.コロナ禍以降のライフスタイルの変化を教えてください

(2)平日のアフター5の過ごし方では、「家でくつろぐ」「ネットをする、TVやDVDを観る」などが大幅に増加している。

(3)「実店舗でショッピングする」や「外食に出かける」が大幅に減少し、「アフター5はない」も増えている。

平日のアフター5の過ごし方について聞くと、朝食頻度に依らず、家でくつろいだり、パソコンやスマホ、タブレットなどでインターネットを楽しんだり、TVやDVDを見たりして過ごす人が多かった。また、2010年と2022年を比較して顕著であったのが「アフター5はない」と回答する方が増加したことであった。

<Q.平日のアフター5の過ごし方の満足度を教えてください>

10_2022年2010年_Q.平日のアフター5の過ごしの満足度をおしえてください

<Q.平日のアフター5の過ごし方を教えてください。>

11_2022年2010年_Q.平日のアフター5の過ごし方を教えてください

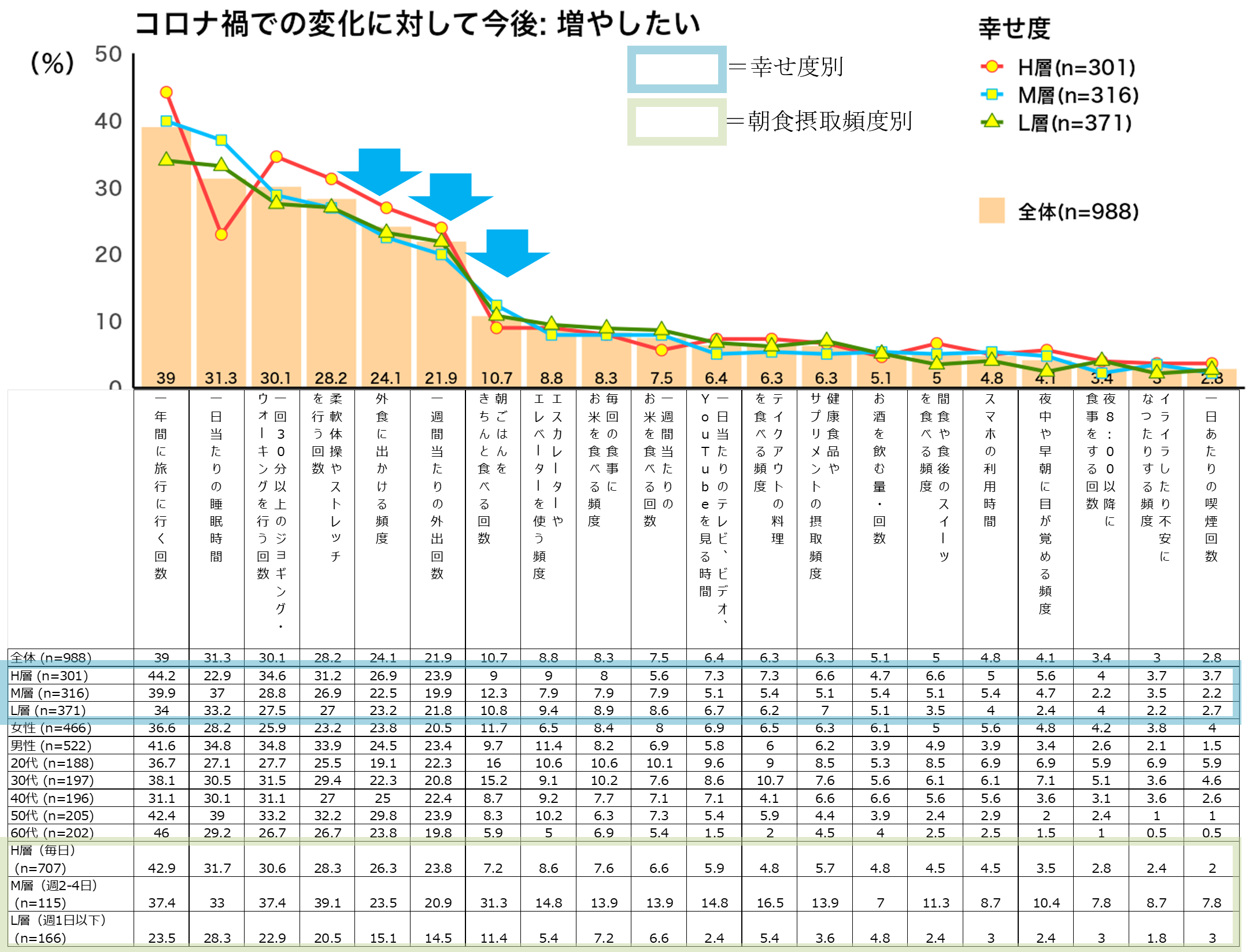

(4) どの年齢層も男女とも「外食に出かける頻度」「一週間当たりの外出回数」を増やしたい意向が強い。

コロナ禍での変化に対して今後増やしたいことを尋ねると、どの年齢層も男女とも「外食に出かける頻度」「一週間当たりの外出回数」を増やしたい意向が強かった。また、朝食頻度M層では、朝食回数を増やしたい意識が高く、課題を感じていることがわかる。

<Q.コロナ禍以降(2020年3月以降)の変化に対する今後の意向を教えてください>

12_2022年_Q.コロナ禍以降(2020年3月以降)の変化に対する今後の意向を教えてください

4.「幸せ度」を判断する時に重視することの変化

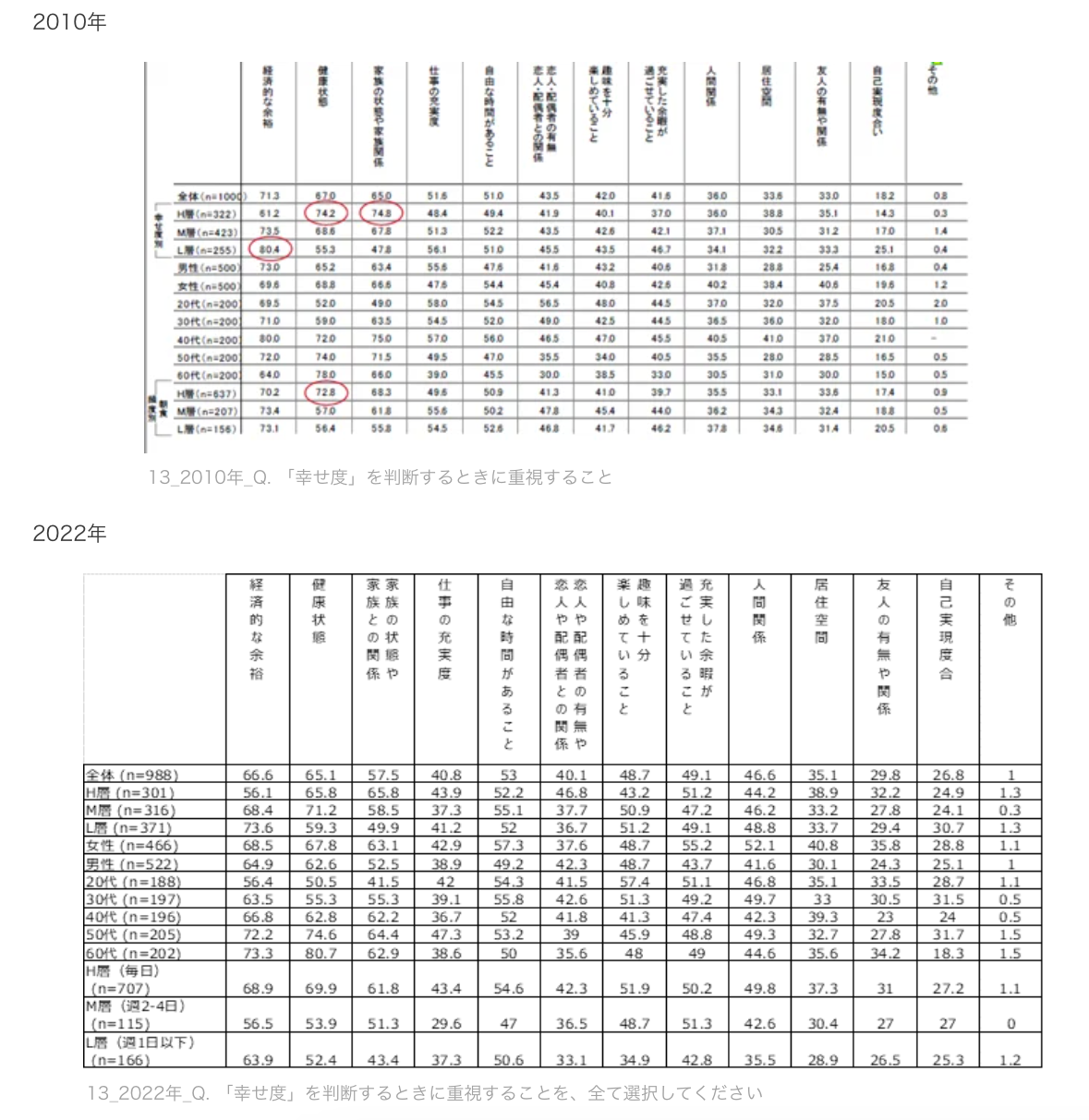

(1) 「幸せ度」を判断する時に「仕事の充実度」よりも「余暇や趣味の充実度」を重視する傾向が強まっている。

2010 年、2022 年の全体の結果を見ると、上位 3 位の項目(1 位「経済的な余裕」、2 位「健康状 態」、3 位「家族の状態や家族関係」)に差異は見られなかった。4 位と 5 位に差が生じており、 2010 年は 4 位「仕事の充実度」、5 位「自由な時間があること」であったのに対し、2022 年 は 4 位「充実した余暇が過ごせていること」、5 位「趣味を十分楽しめていること」の結果となった。

<Q. 「幸せ度」を判断するときに重視することを、全て選択してください。>

13_2010年2022年_Q. 「幸せ度」を判断するときに重視することを、全て選択してください

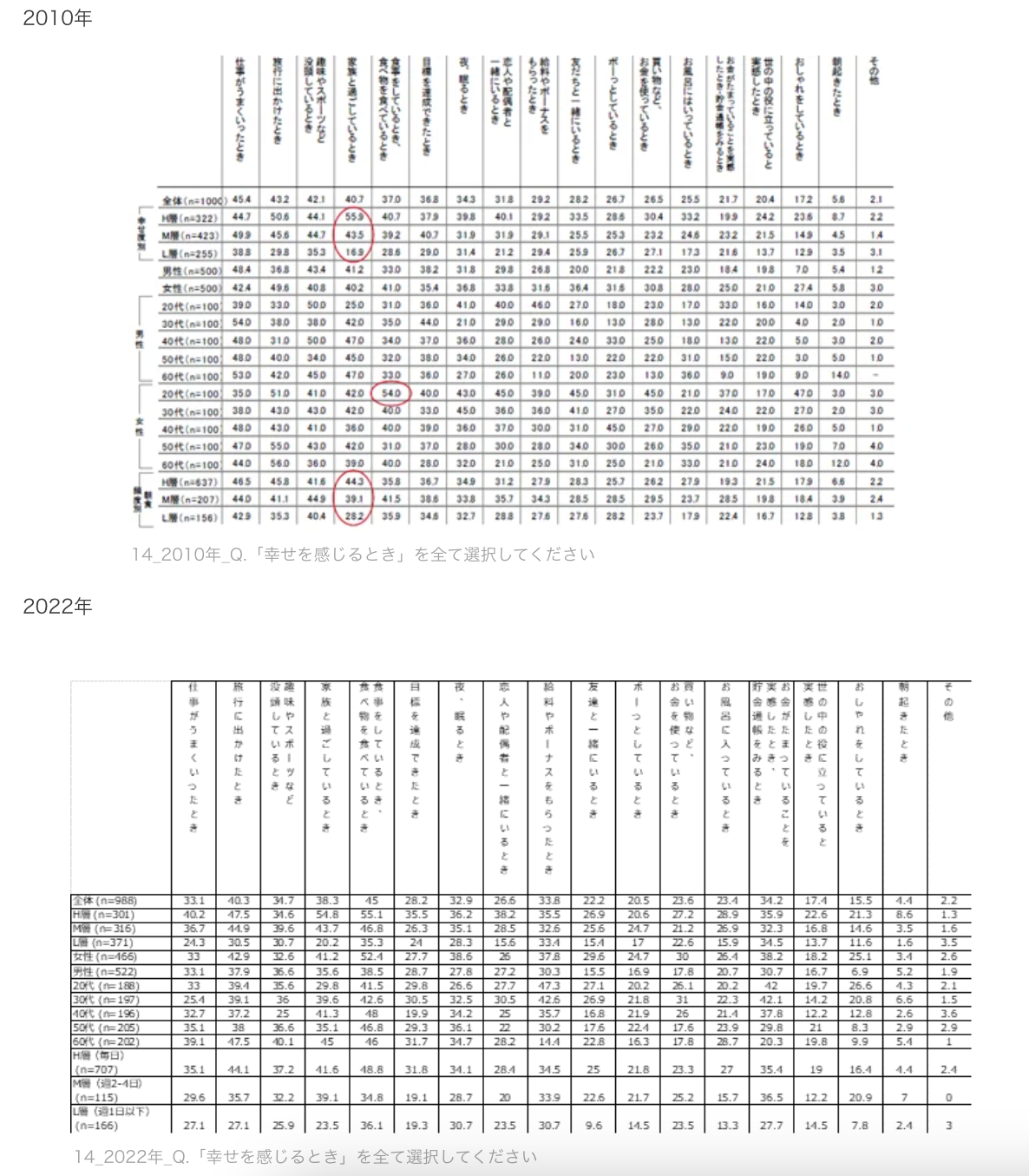

(2) 「幸せを感じるとき」においても、2010年調査で回答率首位だった「仕事がうまくいったとき」の回答率が大幅に減少し、「食事をしているとき、食べ物を食べているとき」が首位に躍り出た。

2010 年と 2022 年で 1 位と 5 位が逆転した。2022 年 1 位の「食事をしているとき、食べ物を食べて いるとき」は 2010 年の結果では 5 位であったのが大幅にランクアップ。一方、2010 年の 1 位「仕事がうまくいったとき」は 2022 年の結果では 5 位にランクダウンした。

<Q. 「幸せを感じるとき」を全て選択してください。>

13_2022年2010年_Q.「幸せを感じるとき」を全て選択してください

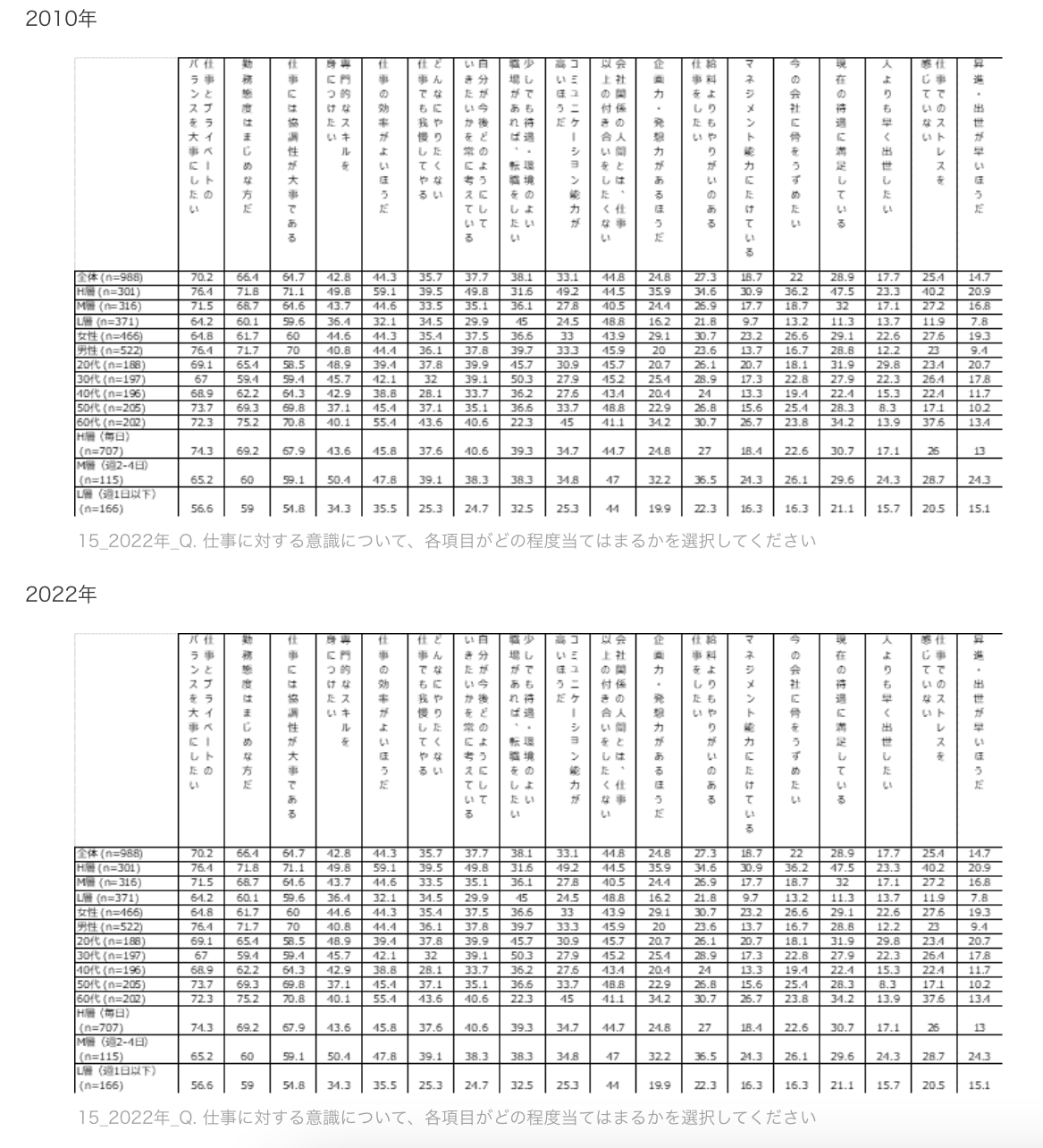

(3) 仕事に対する意識面では2010年調査で回答率上位だった「専門的なスキルを身につけたい」「やりたくない仕事でも我慢してやる」が大幅に減少した一方、「会社関係の人間とは仕事以上の付き合いをしたくない」が大幅に増加した。

仕事に対する意識は、朝食頻度に関わらず、2010年と2022年ともに上位3位の結果が同様であった。(1位「仕事プライベートのバランスを大切にしたい」2位「勤務態度はまじめな方だ」3位「仕事には協調性が大事である」)全体の結果を比較すると、「会社関係の人間とは、仕事以上の付き合いをしたくない」「現在の待遇に満足している」「仕事でのストレスを感じていない」の回答率が2010年よりも上昇し、「専門的なスキルを身につけたい」「どんなにやりたくない仕事でも我慢してやる」の回答率が2010年よりも下落した。

<Q. 仕事に対する意識について、各項目がどの程度当てはまるかを選択してください。>

Q15_2022年2010年_仕事に対する意識について、各項目がどの程度当てはまるかを選択してください

(4) 2010年調査と2022年調査とで世代交代による価値観の変化の影響が見られた。

本項目の前掲(1)(2)(3)より、仕事に対する意識での「専門的なスキルを身につけたい」「やりたくない仕事でも我慢してやる」の大幅減少など、仕事に対する意識の変化が顕著にみられ、また「会社関係の人間とは仕事以上の付き合いをしたくない」が大幅に増加するなど、「仕事の充実度」よりも「余暇や趣味の充実度」を重視する傾向への変化が顕著となった。

これらは2010年調査時に60代だった、高度成長期の仕事中心の価値観を持つ団塊の世代が抜け、新たに経済低迷期の個人中心の価値観を持つZ世代とY世代の一部である20代が加わったことによる「価値観の変化」が反映されていると考えられる。